ন্যাড়া একবিকেলে  বেলতলায় গেল। যদি ন্যাড়ার মাথায় বেল পড়ে , সে পরপারে চলে যাবে। কিন্তু ঐ সুন্দর বিকেলে কোন এক ন্যাড়ির সাথে দেখা হয়ে গেলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে।  তারা এরপর সন্তান সন্ততিসহ সুখে শান্তিতে বিস্ময়কর এ পৃথিবীর নানা রুপরস উপভোগ করবে।

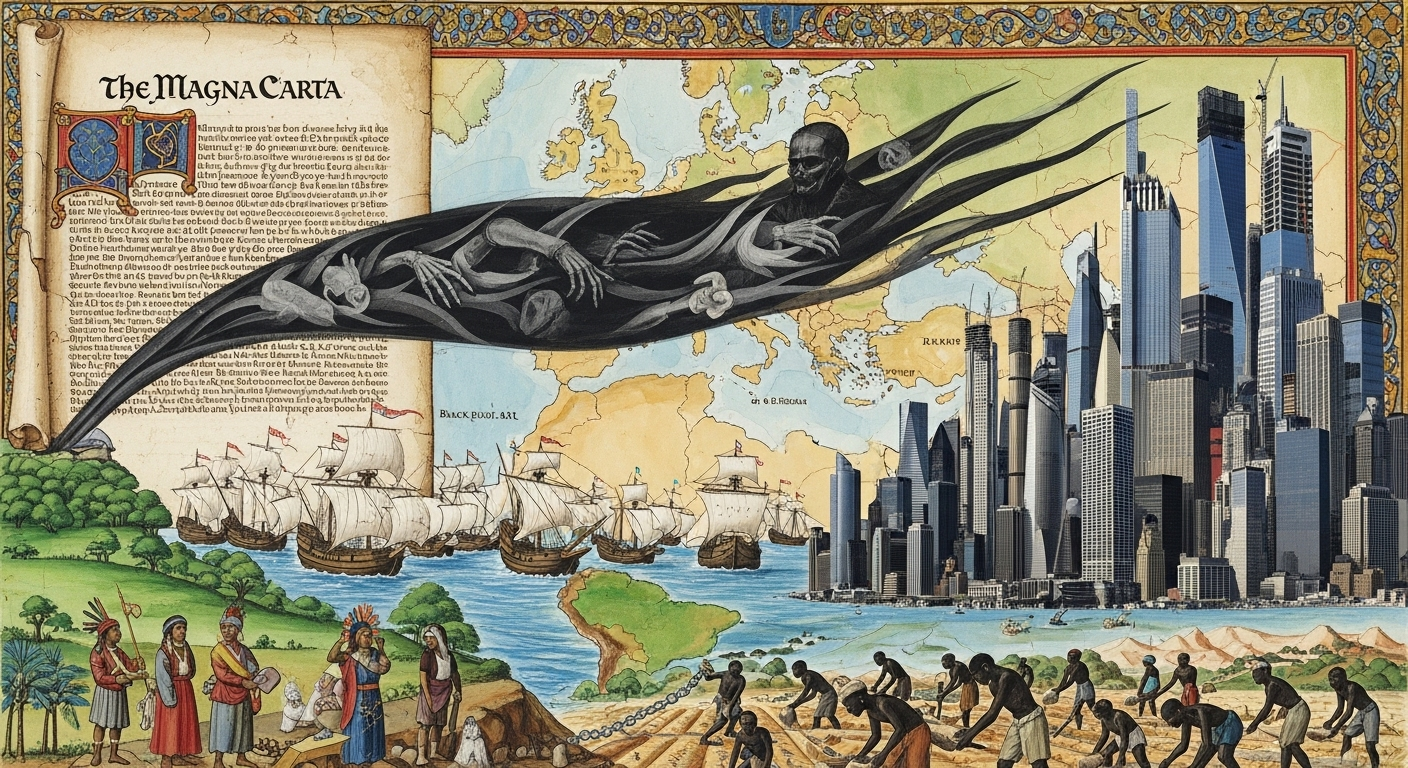

শুধু মানুষের জীবনকেই এ ছাচে  ফেলে দেখার দরকার নেই। পুরো মানব জাতির ইতিহাস আসলে এরকম যদি ও কিন্তু দ্বারা নির্ধারিত। এ যদি-কিন্তুকে আমরা ক্রিটিক্যাল জাংকচার বা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হিসেবে আখ্যা দিতে পারি।  ব্রিটেনের যুদ্ধবাজ ও অত্যাচারী রাজা জনের মাত্রাতিরিক্ত ট্যাক্স কালেকশনে বিরক্ত হয়ে তার ব্যারনরা প্রজাদের নিয়ে বিদ্রোহ করে আধুনিক গণতান্ত্রিক ইতিহাস শুরু করে ৯০০ বছর পূর্বে  ম্যাগনা কার্টা সাক্ষরের মধ্যে।  আজ হতে ৮০০ বছর পূর্বে ব্ল্যাক ডেথ এর মাধ্যমে ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা না গেলে ঐ সময়ের সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত হতে কয়েক শতাব্দী লেগে যেত। ব্ল্যাক ডেথে এত মানুষ মারা যায় যে সামন্তদের দ্বারা শোষন করার মত লোক কমে যায়, ফলে তারা সরাসরি শ্রমিক শোষণ না করে শ্রমিকদের জমির মালিকানা দেয়। মানুষের হাতে ক্ষমতা যায়, মানুষ অর্থ উপার্জনের উপায় খুজে পায়।  এ ধারার  পূর্নাঙ্গ রুপ পায় ১৬৮৮ এর গ্লোরিয়াস রিভুলেশনের মাধ্যমে,  যেখান থেকে রাজশক্তি ব্যবসায়ী,  শিল্পপতি, শ্রমিক সংগঠনগুলোর হাতে ক্ষমতা ডিসেন্ট্রালাইজ করতে বাধ্য হয়।  রাজশক্তিকে গঠিত পার্লামেন্ট প্রভাবশালীদের মতামত ও চাহিদার প্রতি সম্মান দেখাতে হয়। শক্তিশালী হয় রাজ বা সামন্ত শক্তির বাইরে অন্যদের অর্থ বিত্ত উপার্জনের সুযোগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রুপরেখা গড়ে উঠতে থাকে। এসব হয় পশ্চিম ইউরোপীয় এলাকায়,  পূর্ব ইউরোপ  পড়ে থাকে আগের মত শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে।  এ রুপরেখা গুলো ধরেই এগিয়ে যায় রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ইতিহাস।

পৃথিবীর নানা জাতির অর্থনৈতিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ধরে। প্রথমত একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রয়োজন একটি সেন্ট্রালাইজড পাওয়ার সিস্টেম,  যেখান থেকে পুরো দেশে একটি সাধারণ নিয়ন্ত্রণ বা ভাল আইনশৃঙ্খলা বলবত থাকে। দ্বীতিয়ত, এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হবে অংশগ্রহণমুলক ও জনকল্যাণমুখী ইনক্লুসিভ রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান যা গড়ে তুলবে জনকল্যাণমুখী  অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এক্সট্রাক্টিভ  শোষনযন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করবে,  ব্যাক্তিগত প্রচেষ্ঠা  ও মেধাকে পুরষ্কৃত করবে। তৃতীয়ত, ব্যাক্তি বা প্রতিষ্টানের অর্জিত সম্পদ, উদ্ভাবিত আইডিয়া,  বা  প্রযুক্তিকে রাষ্ট্র প্রপার্টি রাইটস বা প্যাটেন্ট আইন দ্বারা সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেবে। এই তিনটি শর্তের উপর ভিত্তি করে মানুষ সম্পদ উপার্জন করে ধনী হতে থাকে, যতবেশী মানুষ ধনী বা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, তারা ততবেশী রাজ ও সামন্ত  ক্ষমতায় ভাগ বসাবে। রাজতন্ত্রের উপর প্রভাব তৈরি করে তাদের দাবী আদায় করে নেবে,  রাষ্ট্রব্যাবস্থা গণতান্ত্রিকতায় ও জনকল্যাণমুখী হতে বাধ্য হবে। একে বলা হয় ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন। শোসক ও নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র এ ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশনকে ভয় পায়, জানে এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা কমে যাবে,  পরে আর ইচ্ছেমত শোসন করতে পারবে না, ফলে ক্ষমতা জনতার হাতে চলে যাবে। আসলে, উন্নয়ন ও দারিদ্র দুটোই চক্রাকার। গণতান্ত্রিকও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র আরো ধনী হয়, তাদের প্রজাদের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়,  অন্যদিকে দরিদ্র জাতিগুলো শোষণ ও অনুন্নয়নের চক্রে পড়ে যায়।

ইউরোপীয়দের কলোনীগুলোর অর্থনৈতিক ইতিহাস  অনেকটাই গড়ে উঠেছে এ তত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে। মেক্সিকোসহ ল্যাটিন আমেরিকায় আগে হতেই এজটেক, ইনকা, মায়া ইত্যাদি সভ্যতা চলমান ছিল।  স্পেনিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ানরা এগুলো দখল করে আগে  হতে প্রচলিত শোষণমূলক রাজতন্ত্রকে দখল করে , ক্ষমতার উপরে বসে শোষনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, সকল ধনসম্পদ গ্রাস করে, জোর করে খাটিয়ে নেয় এবং আফ্রিকা হতে দাস ধরে এনে নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। এরফলে এ এলাকাগুলোতে জনকল্যাণমুখী  রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবাস্থা গড়ে উঠতে পারেনি এবং আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ওয়েস্ট উইন্ডিজের দেশগুলোতে এমন সভ্যতা না পাওয়া গেলেও ওখানকার জমি দখল করে ইক্ষু ও চিনি উতপাদন করত অল্পকজন সাদা ইউরোপীয়রা, দাস হিসেবে ব্যবহার করা হত আফ্রিকা হতে ধরে আনা অসংখ্য মানুষদের। সে সময় ঐ এলাকাগুলো অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হলেও ফল ভোগ করেছে গুটি কয়েকজন ইউরোপীয়রা। অন্যদিকে নতুন নতুন কলোনীগুলোতে শ্রমঘন কাজের জন্য আফ্রিকান দাসদের চাহিদা বেড়ে যায়। পুরো আফ্রিকায় গড়ে উঠে দাসভিত্তিক অর্থনীতি। ইউরোপীয়রা আফ্রিকান রাজাদের অস্স্ত্র-বিত্ত দিয়ে দাস ব্যবসাকে এক মহামারী রুপ দেয়। অন্যদিকে ডায়মন্ডসহ প্রাকৃতিক সম্পদ যেসব দেশে ছিল সেখানে তারা ধীরে ধীরে কলোনী করতে থাকে এবং সাদা ও কালোদের জন্য আলাদা বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে থাকে। আর গোত্র বা অঞ্চলের বাইরে এ এলাকাগুলোয় সেন্ট্রালাইজড পাওয়ার গড়ে উঠেনি।

অন্যদিকে নর্থ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় পূর্ব হতে আদিবাসীদের জনঘনত্ব কম ছিল,  এবং শক্তিশালী সংগঠিত কোন সভ্যতা ছিল না। ডাচ বা পর্তুগিজরা অন্যন্য জায়গাগুলো পূর্বেই দখলে নিলে, পরে কলোনী শুরু করা ইংলিশরা এগুলোই ভাগে পায়। আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর অনাবাদী খালী জমি পেলেও  রাজতন্ত্র এসব জায়গা হতে খুব বেশি রাজস্ব আদায় করতে পারছিল না। সাদা  সেটলারদের মধ্যে তখন ব্যাক্তিমালিকানায় সম্পদ দিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা সেখান হতে আয় করে সরকারকে রাজস্ব দিতে পারে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ামহাদেশ  ছিল নির্বাসন কলোনী, অপরাধীদের এখানে পাঠান হত। জাহাজের গার্ডরা এদের নিয়ে খাটিয়ে পশু পালন বা কৃষি কাজ  করে যা পেত তা নিয়ে নিত। অনেক জায়গা থাকায় গার্ডরা জোর না করে এদের কিছুটা স্বাধীনতা দেয় ও লভ্যাংশ ভাগাভাগিতে যায়।  জমি, পশু ও সম্পদের মালিকানা দিয়ে এদের থেকে আরো বেশি ফল পাওয়া শুরু করে। এতে সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে, স্বাধীন মতামত গঠিত হয়,  ধীরে ধীরে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে,  দেশগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সময়ে নেয়া ব্যাবস্থাগুলো পৃথিবীর জাতিগুলোর ক্রিটিক্যাল জাংকচার হিসেবে কাজ করে। ইউরোপীয়ানরা সারাদুনিয়ায় কলোনী ও ব্যাবসা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে চীন-ভারতবর্ষ ও এশিয়া,  মধ্যপ্রাচ্য সহ মুসলিমবিশ্ব অন্তর্মুখী পলিসি নেয়। এর মূলত দুটি কারণ। প্রথমত বিশ্বের সাথে বহিঃবাণিজ্য উদার করলে প্রজাদের মধ্যে বণিক ও ধণিকগোষ্ঠি গড়ে উঠতে পারে।  পরবর্তীতে তা ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে যা রাজাদের ক্ষমতার ভিত নড়িয়ে দেবে। অন্যটি হল, ইউরোপীয় কলোনাইজারদের  নির্মম আগ্রাসন ও দখল ও হত্যাযজ্ঞের  প্রথম টার্গেট ছিল বাণিজ্য,  মসলা, কৃষিতে অগ্রসর এলাকাগুলো। ফলে এ এলাকাগুলোর অন্তর্মুখিতা শাখের করাত হয়ে যায়। এরা অর্থনৈতিকভাবে আরো দুর্বল হয়ে যায়, শক্তিশালী ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর সহজ শিকারে পরিণত হয়। মুঘল ও  উসমানীয় রাজত্বগুলো এক্সট্রাক্টিভ থাকায় এ এলাকাগুলোয় কোন ইনক্লুসিভ পরিবর্তন আসে নাই। বরংচ ৮শ-১৩শ শতক পর্যন্ত পাওয়া ইসলামী সাম্রাজ্যের অগ্রগতিগুলো স্তিমিত হয়ে যায় এসময়। ইবনে সিনাসহ অন্যদের দ্বারা ব্যাপক গতিপ্রাপ্ত চিকিৎসা গবেষণা থমকে যায় অটোমান্দের ফতোয়ায়।পনের শতাব্দীর অনবদ্য আবিষ্কার ছাপাখানা মুসলিম সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয়, ফলে উনবিংশ শতাব্দিতে এসে যেখানে ইউরোপীয়দের শিক্ষার হার দাঁড়ায় ৬০ শতাংশে,  মুসলিমদের মাত্র ২%। বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্র বিদায় করলেও এক্সট্রাকটিভ অর্থনৈতিক  প্রতিষ্টান গড়ে তোলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যার্থ হয়েছে।

অর্থাৎ চাইনিজ, বার্মিজ,  জাপানিজ,  কোরিয়, এশিয়ান, আফ্রিকান, রাশিয়ান, ল্যাটিন ইত্যাদি সবগুলো অঞ্চল,  জাতির উন্নয়ন বা দারিদ্র্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করা যায় বর্ণিত তিনটি শর্ত,  ক্রিটিক্যাল জাংকচার আর নানা যদি-কিন্তু দিয়ে।  আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানা, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল,  সিংগাপুর, মালেশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে এসেছে আবার আর্জেন্টিনার মত এক সময়ে অনেক উন্নত দেশ অনুন্নত হয়েছে। জিম্বাবুয়ের মুগাবে,  সিয়েরালিওনের সাইকা স্টিভেন এর মত নেতারা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতা এসেও শোসকে রুপান্তরিত হয়েছে। আসলে এ উন্নয়ন ও দারিদ্র চক্রে আবদ্ধ। এ চক্র হতে বের আসা অত সহজ না।

আসল কথা হল, পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাস সরলরৈখিক না। আকাবাকা ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়গুলোতে রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণের চাহিদামাফিক প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছে ঐ জাতিগুলোর পরবর্তী অর্থনৈতিক বাস্তবতা।